读懂城市丨荆州的蛰伏与出鞘:让世界看见楚文化

读懂城市丨荆州的蛰伏与出鞘:让世界看见楚文化

不是每一座城,都能唤起很多历史联想力,而荆州算一个。

“禹划九州,始有荆州。”荆州有5000年建城史、500年建都史,先后有6个朝代、34位帝王在此建都,其中包括21位楚王,是我国南方历史悠久、连续不断进化至今的文化中心。

尽管头顶“楚国古都”“三国名城”的双重光环,荆州的文化声量却似乎一度未能匹配其深厚的历史底蕴。与此同时,长期以来,荆州与“借荆州”“守荆州” “失荆州”等典故紧密相联,似乎为其蒙上了一层遗憾的历史滤镜。

荆州凤凰大桥。视觉中国 图

这让荆州曾经长期如同“蛰伏”,而能量也在慢慢积蓄。正如两千六百多年前,楚庄王蛰伏三年,而后“一鸣惊人”改变春秋格局,终成“问鼎中原”的霸业。

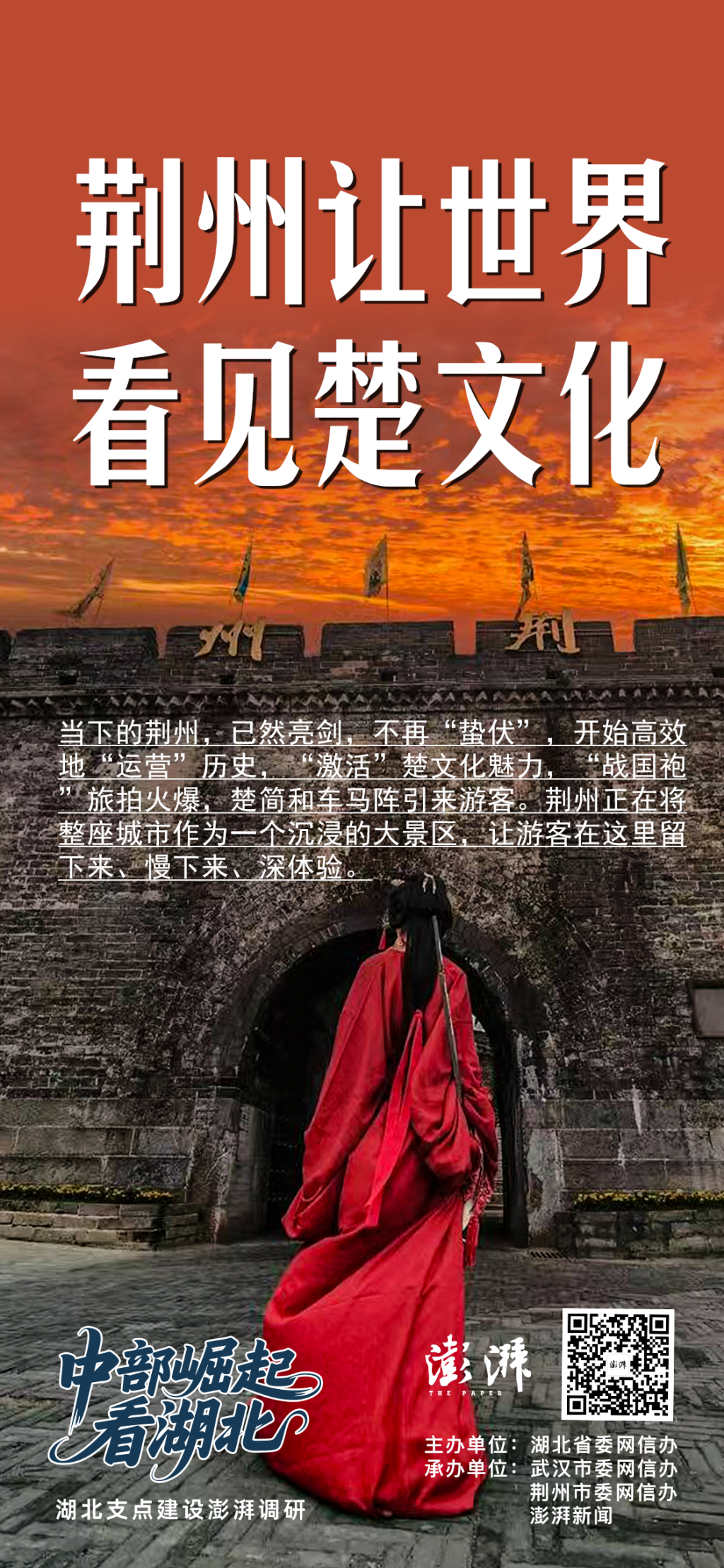

当下的荆州,已然亮剑,开始高效地“运营”历史:在非遗传承人黄有志的案头,千年楚简正一字字重获新生;在古城墙下、车马阵前,无数身着战国袍的身影,让楚人风雅再现;而在方特的沉浸剧场中,依托全息技术,屈原与今人实现着跨越时空的对话。

9月20日,荆州自主打造的“楚文化节”将迎来第二届开幕,而本届主题指向“让世界看见楚文化”。从中可见,荆州有着强烈的强化楚文化传承核心地“存在感”的决心。

楚文化,已成荆州出鞘之剑,剑光所向,正是要让世界看见。

楚国八百年,鼎盛在荆州

在荆州,泥土是有历史记忆的。

今年年初,2024年“湖北六大考古新发现”揭晓,荆州龙凤庄遗址位列其中。此遗址揭露自唐代以来的7个文化层,发掘遗迹145处,出土3000余件遗物:唐代的青釉瓷,宋代的茶具、酒器、文房用品,明代的青花瓷……都在这里逐层出现。

“此次发掘出土遗物数量众多、特征明显、价值重大”,龙凤庄遗址考古项目负责人、荆州博物馆馆长杨开勇日前向澎湃新闻(www.thepaper.cn)介绍,这一考古较全面地揭示了荆州古城内唐宋以来的历史文化遗存,彰显了荆州长期作为长江中游地区商业中心和交通枢纽的历史地位。

长期以来,荆州始终与赤壁烽烟、关羽镇守、借荆州等三国故事紧密相连。据统计,一部120回的《三国演义》,就有72回写到荆州。这种深度的文化绑定,也让三国故事成为荆州最鲜明的文化符号,塑造了大众对这座城市的首要印象。在另一层面,其实也“遮蔽”了荆州更为多元、连续的历史层次。

换言之,荆州的历史底蕴,远非一场“三国风云”所能概括。

事实上,荆州拥有近五万年的文化史、五千年的建城史、五百年的建都史。

1992年,考古学家在荆州城以北约4公里处,发掘出距今5万年的鸡公山旧石器时代遗址,这是全国第一处证明原始人类在平原地区活动的遗址,填补了我国旧石器时代平原居址的空白。

而位于荆州区马山镇北约4公里处的阴湘城遗址,建于距今5000多年前,是中国最早的城之一。

然而,真正让荆州成为“荆州”的,是深埋于地下的楚国的根脉。“楚国八百年,鼎盛在荆州” ,位于荆州城北5公里的楚纪南城,是春秋战国时期楚国的首都,为当时南方第一大都城,先后有20代21位楚王居住于此。迄今地面仍保留有规模宏大的城垣遗迹,地下埋藏着丰富的文化遗存。

“北有兵马俑,南有车马阵。”后者指的便是距楚故都纪南城约26公里的楚王车马阵,是迄今发现的东周时期规模最大、规格最高、布局最完整的楚王陵园 。

楚王车马阵。视觉中国 图

132米长的一号车马坑内,43辆战车、164匹战马遗骸分列两排,这些车马并非陶土所塑,而是真实的木质战车与骏马遗存,虽历经两千余年,车辕、轮毂、马骨的形态仍清晰可辨。

如果说楚文化的灿烂一半沉淀于地下,另一半则跨越时空,至今仍跃动于当下的文化脉搏之中。

这种跃动,首先体现在至今仍被频繁引用的典故里。例如,“筚路蓝缕,以启山林”的典故源自楚国开国君主熊绎,率族人驾柴车、着破衣开发山林,在荆山垦荒建国的经历。这份创业精神,早已超越历史,成为激励后世开拓进取的文化符号。

同样,“一飞冲天,一鸣惊人”的典故,凝练地则是楚庄王蛰伏到奋起的执政历程。其在位初期韬光养晦,而后励精图治,终成霸业:二十四年间,楚师北出,兼并二十六国,拓疆三千里,声震诸侯,最终问鼎中原。

荆州博物馆展出的虎座凤鸟悬鼓。视觉中国 图

伴随着楚国的强盛,楚文化也迎来了空前繁荣。当时音乐艺术的高度发展,从“曲高和寡”的典故和“下里巴人”“阳春白雪”等比喻中可见一斑, 还可从彩绘石编磬、虎座凤鸟悬鼓、青铜编钟的“金声玉振”中聆听回响、绵延不绝。

战国时代的楚国政治家和爱国诗人屈原,在荆州写下流芳千古的著名诗篇《离骚》《天问》《九歌》,在郢城被秦攻破后,毅然投身汨罗江,以身殉国。千百年来,他的爱国精神穿越时空,持续激发着民族情感与文化认同。

“文明在这里从未断档”,杨开勇表示,楚文化不仅一度在华夏大地上独领风骚,也与同时期的希腊文化交相辉映。

荆州宾阳楼和古城墙。视觉中国 图

当漫步于荆州古城墙,拾级而上宾阳楼,凭栏远眺,眼前是现代都市的车水马龙,脚下却是我国穿越时间最长、跨越朝代最多、保存最为完好的古城墙之一,历史与现实的交错感扑面而来,仿佛时光在此重叠,千年只是一瞬。

不是每一座城,都能唤起深远的历史联想力。而荆州,恰是这样一个令人思接千载、神交古今的所在。

楚文化的根脉、三国的风云、明清的城墙 ,层层覆盖,共同滋养着这座文化名城。荆州五千年的建城史,指向着文明积淀的厚度;而五百年的建都史,则凝聚着璀璨楚文化的精华。

楚文化的激活与出圈

要读懂荆州,需层层解码,转译是关键一步。

在荆州“楚韵阁”内,黄有志捧起一本书,边翻阅边说:“这本书,整整编了五年,我的青春都在这上面了”。

这本1995年出版的《楚系简帛文字编》,成了他与楚简文字摹写、楚简制作结缘的起点。出版那年黄有志24岁,协助荆州博物馆楚文字专家滕壬生完成了这本著作的资料整理工作。

荆州非遗传承人黄有志。澎湃新闻记者 迪娜尔 摄

黄有志随机翻开一页,眯起眼睛,开始讲解道:“这个‘孝’字,在曾侯乙简、信阳简、包山简中都有出现”。简单来说,这本著作是解码楚国文字的“字典”。

在纸张未发明之前,简牍是中国古人最主要的文字书写载体之一,由碗口粗的楠竹或者古木经过几十道工序的精心打磨制作而成。

“刚开始接触楚简时,宛如天书,一个字也不认识”,黄有志坦言道。为此,他把复杂的战国文字资料和《说文解字》等书籍中的古文比对,并反复临摹、研究。他给每个字都做了一张卡片,上面标注了出土号、注处等信息,装满了40多个抽屉。

由于南方出土的楚简软似煮熟的面条,不易触碰且分别收藏于不同的博物馆,因此需要大量复制。

今年年初,他向故宫博物院交付了一批楚简的复制品,其内容临摹的则是2300年前的楚国版“论语”。

黄有志称,这批复制简源自2021年荆州王家咀M798战国楚墓出土的竹简,其中就包含了《孔子曰》,这是大众未曾读过的《论语》版本。

“中国最早的《九九术》竹简即‘乘法口诀’就出自荆州秦家咀楚简”,他补充道,迄今为止,据不完全统计,全国已发表的这类简册共计30多批,涉及字头6000余个,10万字以上。其中出自荆州的就有17批。

临摹是复制竹简最关键的一个环节,还得将楚简制作工艺传承下来。为此,黄有志查阅了大量古代有关竹木简的制作专著,并遍访荆州著名的竹木器师傅。最终,经过多年反复试验,形成了一套完整、科学的简牍制作工艺流程。

楚简制作工艺极为复杂,包含选材、杀青、蒸煮等几十道工序。“操作不当,很容易长霉,上千枚竹简就报废了。”黄有志如是说道。

2021年5月,简牍制作技艺(楚简制作技艺)列入国家级非物质文化遗产代表性项目名录。2022年5月,黄有志被认定为该项目的省级代表性传承人。

近三十年来,黄有志亲手复制竹简文物超万枚,临摹简文10万多字。如今,他思考最多的,是如何让这门技艺流传下去。

目前,黄有志门下已有5名徒弟。只要一有时间,他就会走进校园,讲授简牍制作技艺及楚简书法相关课程。而在2006年,他在荆州成立了“荆州市楚韵阁简牍艺术研发中心”,从事楚、秦、汉、晋等多类简牍的研究与艺术创作。如今,在这间工作室内,楚简不只是博物馆内的标本,还化身为各类文创,以更轻盈的方式走进现代生活。

事实上,荆州还在文物保护领域拥有较强的实力。例如,荆州文物保护中心攻克简牍全过程系统保护技术,保护完成的简牍占全国同期出土饱水简牍总量的80%,保护完成的木漆器占全国同期饱水木漆器保护修复总量的70%。

在这些荆州手艺人的坚守下,千年前的楚文化正收获新生。而在荆州方特东方神画主题乐园,楚文化正以全新的视听表达方式,穿越时空与每一位来访者相遇。

荆州方特乐园古今元素交融。视觉中国 图

在《屈原》剧场,在全息投影技术赋能下,屈原从书卷中走出,观众也仿佛走进了那个时代,亲历他“长太息以掩涕兮”的忧愤,共鸣于“虽九死其犹未悔”的壮怀。而在《楚乐》剧场,楚国乐舞的千年韵律被再度奏响,编钟从沉睡中苏醒,楚女翩跹起舞,虚实交织间,重现了千年前的瑰丽楚宫。

“这是荆州独有的”, 荆州方特东方神画主题乐园负责人周勇向澎湃新闻介绍,集团最初在华中地区选址时,最终落子荆州,正是看中了其积淀千年的文化底蕴。而《屈原》与《楚乐》两大核心项目,正是集团依托荆州在地文化,融合科技与艺术,为荆州园区量身定制的产品。

在他看来,如今旅游消费已进入追求深度体验与情感共鸣的新阶段,这也决定了园区必须构建核心竞争力。“我们挑选了不同的故事,用技术手法把场景重构起来,给文化赋能,让其与观众产生一种交互感,让大家能‘走进’那段历史。”周勇如是说道。

2019年,荆州方特开园迎客,成为全省首个大型高科技文化主题游乐园。据公开报道,为促成这一项目的落地,荆州招商专班曾先后二十次前往深圳总部进行实地拜访与洽谈。

“目前重游率大概在40%左右”,周勇透露,荆州园区已累计接待游客1000万人,其中外地游客占比达70%。

荆州找到文化C位

文旅的破局,往往有时只需要一个强大的符号。

近来,一场“战国袍”旅拍热潮席卷荆州。古城墙下、博物馆中、车马阵前,随处可见身着宽袍大袖、曲裾深衣的游客。

事实上,“战国袍”能在荆州走红,绝非偶然。据荆州当地媒体总结,其真正的历史依据源自1982年荆州马山一号楚墓出土的保存完好的楚国服饰。可以说,这些出土的楚国服饰,为“战国袍”能在当代“现身”提供了可参照的实物范本。

据荆州市文化和旅游局初步统计,目前荆州古城内从事战国袍生意的妆造店已发展到40余家,带动200多人就业。

游客在荆州古城宾阳楼拍摄战国袍照片。湖北日报记者 何辉 通讯员 易静雯 摄

“我们总是觉得历史离我们很遥远,因此要找到一个切入点”,在荆州市文化和旅游局副局长李征宇看来,“战国袍”正是一个轻盈而生动的载体,它让厚重的楚文化变得可触、可感、可亲近,大众可以通过变装方式,自然而然地与楚文化建立情感链接。

当前,荆州推出八个“战国袍”主题拍摄点位,为前来体验的游客提供指引。李征宇已在考虑,当下的变装体验更多仍集中于“打卡”消费阶段,虽为城市带来了显著流量,但如何实现“战国袍”热潮与荆州楚文化内核的深度绑定,使之从短暂的风尚沉淀为可持续的文化标识,“我们还有很多路要走”。

眼下,荆州正在筹划建立战国袍(汉服)产业联盟 ,计划通过整合妆造店、摄影机构,开展培训课程,系统讲解“战国袍”的历史渊源及其与荆州马山一号楚墓出土文物之间的关联。“历史厚重时,讲故事的方式要轻盈,这样大众也许就能听进去。”李征宇如是说道。

而在更深层面上,面对妆造体验易复制、同质化竞争渐显的现状,如何打造不可替代的文化核心竞争力,已成为荆州正在着手思考解决的课题。

荆州博物馆。视觉中国 图

对此,李征宇表示,一方面要利用好荆州博物馆、荆州文物保护中心的研究优势,建立形制、纹样数据库,为服饰的精准复原提供支撑,让大家穿上2000多年楚人同款花色纹样的战国袍;另一方面,发挥荆州苎麻产业的资源优势,推动形成从原料到成品的本土产业链,并鼓励本地服装企业打造具有文化辨识度的战国袍品牌。

就在今年9月20日,“看见中国先秦丝绸宝库——荆州马山一号楚墓织绣品特展”将在荆州博物馆开展。此次展览将重点展出的战国袍中,一凤一龙相蟠纹绣紫红绢单衣是经保护修复的首次展出,观众将看到战国袍最早、最本真的模样。

实际上,此次特展也是9月20日将开幕的第二届楚文化节的子活动。对于荆州而言,单个的文化爆款或许能带来曝光度,但楚文化的深度诠释与持续传播,仍需倚靠具有影响力的品牌化平台。

澎湃新闻了解到,本届楚文化节将围绕学术论坛、艺术展演、非遗体验、文旅消费等多个板块全面展开。显而易见,荆州期望进一步强化楚文化传承核心地的“存在感”。

其实,对于荆州而言,有众多可以切入展开的历史资源,而破题的关键在于聚焦一点、精准发力,以此塑造鲜明的城市文化标签,在城市文化IP竞争中实现有效突围。

荆州荆街。视觉中国 图

显然,荆州将“宝”押在了“楚文化”上。对此,荆州市文化和旅游局副局长李征宇对澎湃新闻表示,三国文化在全国多地共享,楚文化的鼎盛在荆州 ,这是其独一无二的标签。

荆州,是全国首批、全省首个历史文化名城。此前,湖北省赋予荆州建设“荆楚文化传承保护示范区”的重任。在今年发布的《荆州整体提升文化影响力行动方案》中提出,到2035年,全面建成荆楚文化“四地”(权威阐释地、场景展现地、活动聚集地、旅游目的地),成为国内一流、世界知名的文化旅游目的地。

眼下,荆州正全力打造“古城小样板”,全国首座专门的楚文化博物院全面开工,三义街历史文化街区、南纪门历史文化街区、张居正特色风貌街区等重点街区将迎来全面升级。与此同时,荆州在全力推进古城5A创建、方特二期等重大文旅项目建设。值得一提的是,这些项目中有望植入VR、AI、XR技术等科技手段。可以预见,更多历史资源,将在科技的赋能之下被“盘活”,为当地文旅发展注入全新动能。

可以说,荆州正在布下一盘“大棋”,将整座城市作为一个完整、沉浸的“大景区”来系统规划与营造,让游客在这里留下来、慢下来、深体验。

“荆州总能找到自己的历史定位”,在荆州博物馆门口,讲解员曹寰蓓说,春秋战国时期,荆州是楚国的郢都,楚国政治经济文化的中心;至唐宋明清时期 ,是南方重要的都会与水运咽喉;到了改革开放初期,又成为全国闻名的轻工业城市。相较于这些辉煌过往,荆州近年的“存在感”会让她这样的本地人感到些许遗憾。

然而,随着越来越多文物的出土与楚文化元素的“出圈”,荆州正在重新找回自己的节奏,从容走向属于它的文化C位。“只要我们的城墙立在这里,博物馆守在这里,就好像荆州在说,我曾经跌落,也曾经壮志未酬,但我会不服输,总会一次次重新站起来。”曹寰蓓语气坚定地说。

她回忆,刚入职时曾参加一场讲座,一位学者的话令她至今心潮澎湃——“荆州总能找到它的位置,它一定会触底反弹。”

海报设计 郑达咖

(澎湃新闻记者 迪娜尔 实习生 黄嘉欣)

编辑:万林